「三津の朝市」道後の湯

三津ふ頭

「三津の朝市」の起源は、応仁の乱がはじまった1467 年といわれています。

湊山城主の河野通春が城兵の食糧(米・魚・野菜など)を近郊の農漁村より購入し、

やがて多くの人々が集まり始め市を形成しました。その賑わいがやがて三津の朝市の起源となったのでしょう。

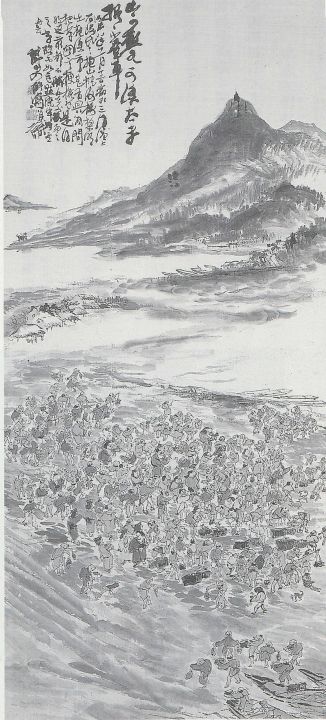

富岡鉄斎が明治8年、三津に宿泊した際、夜明けに浜の魚市で酒の酔いにまかせて描いたものが残っています。

明治初期はまだ青空魚市場であったことがこの作品から分かります。

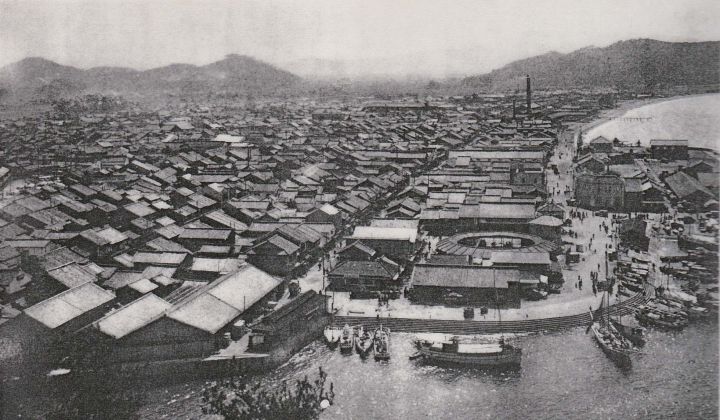

明治21 年には写真のような円形建物が朝市として建築され、関西有数の大魚市場に発展しました。直径33m もの巨大な丸屋根が朝市のシンボルとなりましたが、昭和29 年に1 本の支柱損傷により崩壊したため昭和30 年コンクリート造りの魚市場へと姿を変えました。その後松山市の人口は年々増加し、50 万都市の水産市場としては手狭になり、昭和56年に松山市中央卸市場水産市場にその役目を引き継ぎ現在に至ります。

■松山市公設水産地方卸売市場

愛媛県松山市三津ふ頭1-2

詳しくはHPをご覧ください。

参考文献:三津界隈はええとこぞなもし

「三津浜魚市図」

明治8 年 富岡鉄斎作

昭和 5 年頃の円形魚市場